Oxycodon: Ihr Ratgeber zu Wirkung, Risiken, Abhängigkeit und dem Weg zum Entzug

Oxycodon ist ein hochwirksames Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide. Doch hinter seiner medizinischen Fassade verbirgt sich ein erhebliches Risiko für Abhängigkeit und Missbrauch, das unzählige Leben beeinträchtigt. Dieser Ratgeber dient dazu, Informationen zu dieser Substanz bereitzustellen. Sie werden lesen können, wie Oxycodon wirkt, welche Risiken damit verbunden sind und wie die Spirale der Abhängigkeit beginnen kann. Am Ende dieser Lektüre werden Sie ein besseres Verständnis für die Substanz besitzen und wissen, welche Schritte möglich sind, um den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden.

Einleitung: Oxycodon – Ein Medikament mit zwei Gesichtern

Was Sie in diesem Ratgeber erwartet

Wir beginnen mit den Grundlagen: Was ist Oxycodon, wofür wird es eingesetzt und wie genau entfaltet es seine Wirkung im menschlichen Körper? Anschließend tauchen wir tiefer in die duale Natur des Medikaments ein – die wirksame Schmerzlinderung auf der einen und das euphorische Rauschgefühl auf der anderen Seite. Ein wesentlicher Teil des Ratgebers widmet sich den Risiken, von kurzfristigen Nebenwirkungen bis hin zu den langfristigen körperlichen und psychischen Folgen. Wir erklären, wie Toleranzentwicklung und Abhängigkeit entstehen und wie man die Anzeichen einer Sucht erkennt. Abschliessend bieten wir Handlungsempfehlungen über den Weg aus der Abhängigkeit.

Die Tragweite der Oxycodon-Krise

Die Diskussion um Oxycodon ist untrennbar mit der Opioid-Krise verbunden, die insbesondere in den USA verheerende Ausmasse angenommen hat. Aggressives Marketing und eine Verharmlosung des Suchtpotenzials führten zu einer massiven Zunahme von Verschreibungen und in der Folge zu einer Welle der Abhängigkeit. Auch in Europa ist die Verschreibungsrate stark wirksamer Opioide gestiegen. Dies bildet sich in unserer Klinik auch in den vermehrten Entzugs-Anfragen zu Oxycodon ab und unterstreicht die Notwendigkeit von Aufklärung. Dies gilt für Konsumenten und Ärzte gleichermassen. Das Verständnis für die Mechanismen von Wirkung und Abhängigkeit ist ein wichtigster Schritt zur Prävention und zur Hilfe für Betroffene.

Was ist Oxycodon? Medizinische Anwendung und Wirkweise

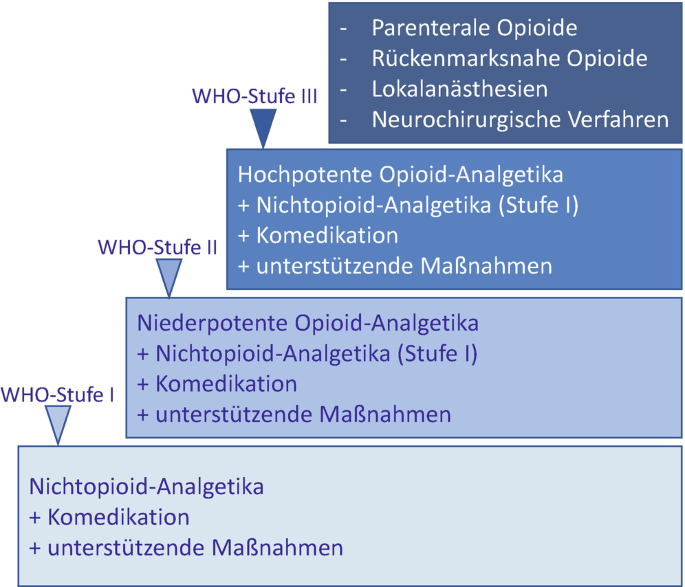

Quelle: 2020 Springer-Verlag GmbH Deutschland. Das WHO-Stufenschema klassifiziert Schmerzmittel nach ihrer Wirkstärke. Oxycodon ist als starkes Opioid der höchsten Stufe III zugeordnet und für die Behandlung stärkster Schmerzen vorgesehen.

Herkunft und chemische Zusammensetzung

Oxycodon ist ein halbsynthetisches Opioid, das chemisch eng mit Morphin und Codein verwandt ist. Es wird aus Thebain, einem Alkaloid des Schlafmohns, hergestellt. Als starkes Analgetikum (Schmerzmittel) gehört es zur Stufe III des WHO-Stufenschemas für die Schmerztherapie und unterliegt in der Schweiz, wie auch in Deutschland und Österreich dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Das bedeutet, es darf nur auf einem speziellen Betäubungsmittelrezept verordnet werden.

Welche handelsüblichen Medikamente enthalten Oxycodon?

Oxycodonhaltige Medikamente sind unter verschiedenen Handelsnamen (länderspezifisch von einem bestimmten Hersteller gekennzeichnet und vertrieben) erhältlich:

- z.B. Carenox®, Maridolor®, Merlodon®, Oxygesic®, Oxycontin®, Oxygerolan®, Oxynorm®, Targin®.

Aufgrund des Missbrauchspotentials und der Gefahren von Oxycodonsucht und Oxycodonabhängigkeit werden vermehrt Kombipräparate mit Naloxon (z.B. Targin®) verschrieben.

Wofür wird Oxycodon eingesetzt? (Indikationen)

Ärzte verschreiben Oxycodon zur Behandlung von starken bis sehr starken Schmerzen, bei denen schwächere Schmerzmittel nicht ausreichen. Typische Anwendungsgebiete sind:

- Akute Schmerzen nach Operationen oder schweren Verletzungen.

- Chronische Schmerzen, insbesondere bei Krebserkrankungen (Tumorschmerzen).

- Starke neuropathische Schmerzen (Nervenschmerzen).

- Schwere chronische Schmerzen des Bewegungsapparates, die auf andere Therapien und Schmerzmittel nicht ansprechen.

Wie Oxycodon im Körper wirkt: Ein Blick auf die Opioidrezeptoren

Die schmerzlindernde Wirkung von Oxycodon basiert auf seiner Fähigkeit, an spezifische Bindungsstellen im zentralen Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) anzudocken, die sogenannten Opioidrezeptoren. Durch die Aktivierung dieser Rezeptoren hemmt es die Weiterleitung von Schmerzsignalen zum Gehirn. Gleichzeitig beeinflusst es die emotionale Verarbeitung des Schmerzes, wodurch dieser als weniger bedrohlich empfunden wird. Dieser Mechanismus führt auch zur Ausschüttung von Dopamin, einem Neurotransmitter, der für Glücksgefühle und Wohlbefinden verantwortlich ist und eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Sucht spielt.

Unterschiede zu anderen Opioiden (z.B. Morphin, Tilidin)

Die Potenz von Opioiden variiert stark. Oxycodon gilt als etwa 1,5- bis 2-mal so stark wie oral verabreichtes Morphin, das oft als Referenzsubstanz dient. Im Vergleich zu schwächeren Opioiden wie Tilidin oder Tramadol ist seine analgetische Wirksamkeit deutlich höher, was jedoch auch mit einem erhöhten Risiko für Nebenwirkungen und Abhängigkeit einhergeht. Fentanyl wiederum ist um ein Vielfaches potenter als Oxycodon und wird hauptsächlich in der Anästhesie und bei extremen Schmerzzuständen eingesetzt.

Die Wirkung von Oxycodon: Zwischen Schmerzlinderung und Rausch

Gewünschte Effekte: Linderung von Schmerzen

Die Schmerzreduktion ist der primäre und gewünschte therapeutische Effekt.

Das Gefühl des Rausches: Euphorie und Entspannung

Neben der Schmerzlinderung löst Oxycodon, insbesondere bei nichtsachgemässer Anwendung oder höheren Dosen, starke psychotrope Effekte aus. Dazu gehören Entspannung, Angstlösung und einer Welle der Euphorie. Dieses warme, wohlige Gefühl ist auf die bereits erwähnte Dopamin-Freisetzung im Belohnungssystem des Gehirns zurückzuführen. Genau dieser Effekt macht die Substanz für den Missbrauch so attraktiv und kann den Grundstein legen für eine psychische Abhängigkeit. Es ist für uns im deutschsprachigen Raum klar ersichtlich, dass in den letzten Jahren auch immer mehr Menschen von Oxycodon abhängig werden, die sich nicht aufgrund einer Schmerztherapie in ärztlicher Behandlung befinden.

Schnelle Toleranzentwicklung: Der Beginn eines gefährlichen Kreislaufs

Der Körper gewöhnt sich schnell an die regelmäßige Zufuhr von Oxycodon. Dieser Prozess wird als Toleranzentwicklung bezeichnet. Die Opioidrezeptoren werden unempfindlicher, und es sind immer höhere Dosen notwendig, um die gleiche schmerzlindernde oder euphorisierende Wirkung zu erzielen. Dieser Mechanismus ist der erste Schritt auf dem Weg in eine körperliche Abhängigkeit und treibt die Dosisspirale oft nach oben.

Risiken und Nebenwirkungen: Wenn die Therapie zur Gefahr wird

Kurzfristige Nebenwirkungen: Häufige Begleiter der Einnahme

Auch bei therapeutischer Dosierung treten häufig Nebenwirkungen auf. Zu den häufigsten gehören:

- Übelkeit und Erbrechen

- Verstopfung (Obstipation)

- Müdigkeit, Schwindel und Benommenheit

- Mundtrockenheit

- Juckreiz

- Eine der gefährlichsten Nebenwirkungen ist die Atemdepression – eine Verlangsamung der Atmung, die bei hohen Dosen lebensbedrohlich sein kann.

Langfristige physische Folgen: Einwirkungen auf den gesamten Körper

Eine chronische Einnahme von Oxycodon kann den Körper nachhaltig schädigen. Mögliche Langzeitfolgen umfassen chronische Verstopfung, die zu schweren Darmproblemen führen kann, hormonelle Störungen (z. B. verringerte Libido, Menstruationsstörungen), ein geschwächtes Immunsystem und in Kombination mit Paracetamol (in einigen Kombipräparaten enthalten) auch Leberschäden.

Psychische und kognitive Beeinträchtigungen

Langfristiger Opioidkonsum kann die Psyche stark beeinträchtigen. Viele Betroffene entwickeln Depressionen, Angststörungen oder eine allgemeine emotionale Abstumpfung (Apathie). Kognitive Fähigkeiten wie Konzentration, Gedächtnis und Urteilsvermögen können ebenfalls leiden. Die Persönlichkeit kann sich verändern, was oft zu sozialen Konflikten führt.

Die Gefahr einer Überdosierung: Erkennen und Reagieren

Eine Überdosis Oxycodon ist ein medizinischer Notfall. Die klassische Trias der Symptome ist:

- Bewusstlosigkeit oder extreme Schläfrigkeit

- Stecknadelkopfgrosse Pupillen (Miosis)

- Flache, verlangsamte Atmung (Atemdepression) Weitere Anzeichen sind blaue Lippen oder Fingernägel (Zyanose) und schlaffe Muskeln. Bei Verdacht auf eine Überdosis muss sofort der Notruf gewählt werden. Das Opioid-Antidot Naloxon kann die Wirkung aufheben und Leben retten.

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und Substanzen

Besonders gefährlich ist die Kombination von Oxycodon mit anderen zentral dämpfenden Substanzen. Dazu gehören Alkohol, Benzodiazepine (Schlaf- und Beruhigungsmittel) sowie andere Opioide. Diese Substanzen verstärken sich gegenseitig in ihrer atemdepressiven Wirkung, was das Risiko einer tödlichen Überdosierung dramatisch erhöht.

Der Weg in die Abhängigkeit:

Von der Toleranz zur physischen Abhängigkeit

Die bereits beschriebene Toleranzentwicklung führt fast zwangsläufig zu einer körperlichen (physischen) Abhängigkeit, wenn das Medikament über einen längeren Zeitraum eingenommen wird. Der Körper passt seinen Stoffwechsel an die ständige Präsenz des Opioids an. Wird die Substanz dann abrupt abgesetzt oder die Dosis zu rasch und in zu grossen Einzelschritten reduziert, reagiert der Körper mit Entzugserscheinungen.

Psychische Abhängigkeit: Das starke Verlangen

Die psychische Abhängigkeit äussert sich in einem unkontrollierbaren, zwanghaften Verlangen (Craving) nach der Substanz, um deren positive Effekte (Euphorie, Entspannung) zu erleben oder die negativen Gefühle des Entzugs zu vermeiden. Der Gedanke an Oxycodon dominiert das Denken und Handeln.

Die Rolle des Belohnungssystems im Gehirn (Dopamin)

Oxycodon manipuliert das natürliche Belohnungssystem des Gehirns. Durch die massive Dopamin-Ausschüttung lernt das Gehirn, dass der Konsum der Substanz extrem lohnenswert ist. Diese neurobiologische Konditionierung ist so stark, dass sie rationale Entscheidungen ausser Kraft setzt und den Betroffenen dazu treibt, die «Droge» immer wieder zu konsumieren, selbst wenn er die schädlichen Konsequenzen kennt.

Risikofaktoren für die Entwicklung einer Abhängigkeit

Nicht jeder, der Oxycodon einnimmt, wird süchtig. Bestimmte Faktoren können das Risiko erhöhen:

- Genetische Veranlagung

- unterschätztes Risiko, unzureichende Aufklärung und falsche Indikation bei der Verschreibung

- Persönliche oder familiäre Vorgeschichte von Suchterkrankungen

- Bestehende psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Traumata

- Jüngeres Alter bei der ersten Einnahme

- Soziale Faktoren wie Stress oder mangelnde Unterstützung

Wenn die Kontrolle verloren geht: Erkennungszeichen der Sucht

Der Übergang von der bestimmungsgemässen Einnahme zur Sucht ist oft schleichend. Ein klares Warnsignal ist der Kontrollverlust. Betroffene nehmen mehr ein als verordnet, versuchen erfolglos, den Konsum zu reduzieren, und verbringen viel Zeit damit, das Medikament zu beschaffen, es zu konsumieren und sich von seiner Wirkung zu erholen.

Symptome einer Oxycodon-Abhängigkeit erkennen:

Verändertes Konsumverhalten

Ein zentrales Merkmal der Sucht ist die Veränderung im Umgang mit dem Medikament. Dazu gehört die Einnahme höherer Dosen als verschrieben, die Einnahme in kürzeren Abständen, das Zerkleinern von Retardtabletten für einen schnelleren Wirkungseintritt oder das sogenannte «Doctor-Shopping», bei dem mehrere Ärzte aufgesucht werden, um Rezepte zu erhalten.

Körperliche Anzeichen der Abhängigkeit

Neben den direkten Wirkungen wie Müdigkeit und verengten Pupillen können sich auch körperliche Anzeichen zeigen, die auf eine Abhängigkeit hindeuten. Dazu gehören Entzugssymptome zwischen den Einnahmen, wie Schwitzen, Gähnen, laufende Nase, Muskelschmerzen oder Unruhe.

Psychische und Verhaltensänderungen

Angehörige bemerken oft zuerst eine Veränderung im Verhalten. Betroffene ziehen sich zurück, sind reizbar, haben starke Stimmungsschwankungen oder wirken emotional distanziert. Geheimniskrämerei oder Lügen rund um den Medikamentenkonsum können vorkommen. Das Interesse an früheren Hobbys und sozialen Kontakten geht verloren.

Soziale und berufliche Auswirkungen

Die Sucht fordert ihren Tribut in allen Lebensbereichen. Die Leistungsfähigkeit im Beruf lässt nach, es kommt zu Fehlzeiten und im schlimmsten Fall zum Verlust des Arbeitsplatzes. Freundschaften und familiäre Beziehungen leiden unter der zunehmenden Fokussierung auf die «Droge». Finanzielle Probleme durch die Beschaffung des Medikaments können ebenfalls eine Konsequenz sein.

Was als Nächstes kommt?

Dieser Ratgeber hat Ihnen Wissen über Oxycodon vermittelt – von seinem Einsatz in der Medizin und über die tiefgreifenden Risiken bis hin zu den Mechanismen der Abhängigkeit. Sie haben gelernt, die Warnsignale einer Sucht bei sich selbst oder bei Angehörigen zu erkennen. Dies ist der entscheidende erste Schritt.

Ihre nächsten Schritte:

- Sprechen Sie mit ihrem Arzt: Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer eigenen Oxycodon-Einnahme haben, ist Ihr behandelnder Arzt der erste Ansprechpartner. Eine offene Kommunikation über Toleranzentwicklung oder Entzugserscheinungen ist essenziell.

- Suchen Sie professionelle Unterstützung bei uns: Erkennen Sie die Anzeichen einer Abhängigkeit und zögern Sie nicht, unsere Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Sind die Voraussetzungen erfüllt und gibt es eine Perspektive, können eine Dosisreduktion und ein Entzug entscheidende erste Schritte zur Überwindung einer Opioid-Abhängigkeit sein. Bei uns kann ein stationärer Entzug ab einer Dosierung von maximal 80 bis 100 mg Oxycodon erfolgen. Ein kalter Entzug auf eigene Faust ist selten erfolgreich und daher nicht ratsam. Die Dosisreduktion sollte stets nach einem individuell abgestimmten Plan erfolgen. Wir beraten Sie gerne zu Ihrer persönlichen Situation.

- Informieren Sie sich als Angehöriger: Wenn Sie sich um einen geliebten Menschen sorgen, suchen auch Sie Unterstützung. Beratungsstellen bieten auch für Angehörige Hilfe an, um zu lernen, wie man mit der Situation umgeht und den Betroffenen am besten unterstützen kann.

Der Ausstieg aus der Oxycodon-Abhängigkeit ist anspruchsvoll und erfordert Motivation und Bereitschaft zur Veränderung, doch er ist erreichbar. Mit umfassendem Wissen, professioneller Unterstützung und dem Entschluss, den ersten Schritt zu wagen, lässt sich schrittweise die Kontrolle über das eigene Leben wiedererlangen.

Fragen und Antworten zur Oxycodon-Abhängigkeit

Eine Person, die mir nahesteht, ist oxycodonabhängig. Wie kann ich helfen?

Das Wichtigste, und oft auch das Schwierigste ist, zu akzeptieren, dass der Betroffene nur aus eigener Überzeugung bereit sein wird, an seinem Leben etwas zu ändern. Niemand kann einen anderen «retten». Durch die Wirkung von Oxycodon ergibt sich eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Eine klare Haltung der Umgebung, die vom Süchtigen nicht die Konsequenzen seiner Sucht fernhält und von ihm verantwortliches Handeln fordert – und damit auch zutraut – ist deshalb häufig die beste Hilfe.

Bin ich oxycodonabhängig?

Abhängigkeitskriterien nach dem ICD-10: Die ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) befasst sich mit international anerkannten Klassifikationen und Kriterien zur Klärung medizinischer Diagnostik. Nach ICD-10 besteht z. B eine Opioid- oder Opiatabhängigkeit, wenn während des letzten Jahres mindestens drei der folgenden Symptome oder Verhaltensweisen vorkamen: 1. ein starker Wunsch oder Zwang, die Opiate oder Opioide zu konsumieren, 2. verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Konsums (Kontrollverlust), 3. Substanzgebrauch mit dem Ziel, Entzugssymptome zu mildern, 4. körperliches Entzugssyndrom, 5. Toleranzentwicklung (Gewöhnung an höhere Dosen), 6. fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen, 7. anhaltender Suchtmittelkonsum trotz des Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen (wie Müdigkeit, depressive Verstimmung, Arbeitsplatzverlust) und 8. eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit der Substanz. H. Dilling, W. Mambour, H. Schmidt: Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10. 2. Auflage. Weltgesundheitsorganisation, Huber, Bern 2008.

Wie entsteht eine Opioid-Abhängigkeit?

Der menschliche Organismus ist in der Lage seine eigenen Opioide («endogene Morphine = Endorphine) herzustellen. Äusserst potente Substanzen, die schmerzstillende und euphorisierende Wirkungen zeigen. Durch wiederholte Zufuhr von externen Morphinen stellt sich der Körper auf den dadurch künstlich erhöhten Spiegel ein. Da ein übergrosses Angebot vorliegt, wird die körpereigene Produktion vermindert. Der Stoffwechsel des Organismus passt sich in vielerlei Hinsicht der externen Zufuhr an. Das Gehirn lernt, auf eine Art und Weise zu funktionieren, die dem dauernd erhöhten Pegel durch externe Opioide Rechnung trägt. Das Ausmass dieser «Abhängigkeit von externer Zufuhr» wird dabei im Wesentlichen von der Dosierung, der Dauer des Konsums, der Art der Substanz und Konsumform bestimmt. Deshalb ist es möglich, dass jemand auf Dauer mit einer Dosis lebt, die für einen gesunden Menschen mehr als einmal tödlich wäre. Dieses Phänomen nennt sich Opioidtoleranz. Die Gewöhnung verlangt nach immer höheren Dosen um den gleichen Effekt zu erhalten. Dabei gilt eine nichtlineare Skala. Wenn also die Opioidtoleranz dazu führt, dass der für das Wohlbefinden notwendige Spiegel nicht mehr erreicht wird, erfolgt eine Erhöhung der Dosis. Wird nun die Dosis um z.B. 10% erhöht, führt das auf Dauer zu hohen Schritten in absoluten Zahlen, die dann mit der Zeit über die Gewöhnung wiederum an Wirkung einbüssen. Dieses «hinterherrennen» ist Ursache für viele Probleme, zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, da mit den höheren Dosen auch die Nebenwirkungen zunehmen. In der Regel ist es empfehlenswerter, die Opioidtoleranz mit gezielten Massnahmen in Schach zu halten als die Dosis zu erhöhen. Während einer Entzugsbehandlung wir die Opioidtoleranz praktisch vollkommen rückgängig gemacht, das heisst der erneute Konsum der Eingangsdosis könnte am Ende des Entzugs zu ernsten Problemen («Überdosis») führen. Die Opioid-Abhängigkeit bleibt ohne direkte Konsequenzen, solange der notwendige Spiegel durch externe Zufuhr dauernd erneuert wird und ein gewisses Minimum nicht unterschreitet. Diese stete Erneuerung wird durch den Stoffwechsel verlangt, der die Opioide laufend abbaut. Solange die Zufuhr regelmässig erfolgt, bleibt der Umbau der Funktionsweise des Organismus ohne allzu offensichtliche Symptome. Mit einer Opioid-Abhängigkeit lässt sich sehr unauffällig leben, wenn die (oft mehrmals) tägliche Zufuhr nicht unterbrochen wird. Kommt es zu einem Unterbruch der Einnahme, sinkt der Spiegel der körperfremden Opioide langsam ab. Ab einer bestimmten Schwelle wird das als Entzugserscheinung wahrgenommen. Mit Anfänglich nur leichten, mit Dauer des Ausbleibens aber immer stärkeren Symptomen verlangt der Körper nach externer Zufuhr. Diesem heftigen auch psychischem Verlangen wird dann meistens wieder entsprochen und der Zyklus beginnt von Neuem.

Was sind Entzugssymptome?

Anzeichen, welche sich nach einer Gewöhnung, bei der ausbleibenden Zufuhr eines Opioids zeigen. Die Symptome treten in Abhängigkeit der eingenommenen Substanz und der Applikationsform (z.B. oral oder nasal), zeitlich schneller oder langsamer und schwächer oder stärker auf. Unabhängig von der Art des verwendeten Opioids sind die Anzeichen für einen Entzug bei allen Opioiden ähnlich. Kurz ein paar der häufigsten (körperlichen) Entzugssymptome: • Rhinorrhoe (laufende Nase) • Niesen • Mydriasis (Weitstellung der Pupillen) • Tränenfluss • Gähnen • Doppelbilder • Übelkeit und Erbrechen • Abdominelle Spasmen (Bauch- und Unterleibskrämpfe) • Diarrhoe (Durchfall) • Kein oder sehr unruhiger Schlaf • Muskelschmerzen oder -krämpfe • Schwitzen • Piloerektion (Gänsehaut), wiederholte Schauer • Schüttelfrost • Tachykardie (schneller Puls) oder Hypertonie (hoher Blutdruck) Daneben gibt es auch psychische Entzugssymptome wie Suchtdruck (Craving). Der Begriff «Craving» bezeichnet ein starkes Verlangen, Suchtmittel zu konsumieren und sind ein zentrales Merkmal einer Sucht. Auftreten und Ausprägung sind in hohem Masse zustands- und situationsabhängig. Craving wird meistens begleitet von Unruhegefühlen, Ängsten und depressiven Verstimmungen.

Was ist der Unterschied zwischen Abhängigkeit und Sucht?

«Abhängigkeit» bedeutet dabei die Gewöhnung des Organismus an die externe Zufuhr von Opiaten. «Sucht» die Ausbildung (Konditionierung) von drängenden und zwanghaften Konsumimpulsen, die sich u. a. durch die neuropsychologischen Wirkungen der verschiedenen Opiate ergeben. Die Abhängigkeit lässt sich mit einem ESCAPE-Entzug relativ einfach beheben. Die Sucht muss mit der individuell richtigen Vorgehensweise behandelt werden. Die Erfolgsergebnisse sind in etwa ähnlich wie bei anderen chronischen Krankheiten. Es gibt jedoch keine schnellen Rezepte, oft braucht es beharrliche und wiederholte Therapieinterventionen, damit der daraus resultierende Lernprozess in eine dauerhafte Suchtfreiheit münden kann. Durch den komfortablen ESCAPE-Entzug und die hohe Wirtschaftlichkeit dieses Behandlungspfades ist es für Abhängige deutlich einfacher, sich mit ihrer Sucht auseinanderzusetzen und opiatfrei zu werden.

Oxycodon-Entzug machen

So gelingt ein erfolgreicher Oxycodon-Entzug

ESCAPE Oxycodonentzug

Erfahrungen zum Thema Sucht und Entzug:

Unser Ratgeber